なぜ企業は今、従業員の心のOSに投資すべきなのか ─ マイクロソフトとの協業の背景

スキルや制度だけでは解決できない従業員のエンゲージメント低下という課題に、多くの企業が直面しています。

本稿では、ゴールドマン・サックス、ロレアル、LVMHを渡り歩いた 藤田怜子氏(Mindful Career Partner代表)が提唱する「心のOS」戦略を解説します。

この無形の資産が、いかにして企業の生産性を高め、持続的成長を可能にするのか。

そして日本マイクロソフト社との協業を通じて見えてきた、AI時代を勝ち抜くための人的資本経営の核心に迫ります。

Interview by CHIE H MARKS(取材・文)

藤田怜子の経歴

学歴と職歴:グローバル経験と外資系での管理職経験

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(London School of Economics and Political Science)を卒業後、ゴールドマン・サックス証券、ロレアルグループ、LVMHグループにて要職を歴任。国内外での17年のキャリアのうち、12年間は管理職として多様な組織を牽引してきました。

ロンドン再渡英とキャリアの転機

2023年、家族の海外駐在でロンドンに再渡英。キャリアを一度手放し、家事・育児に専念する中でアイデンティティの喪失を経験し、「今までの固定概念(心のOS)をアップデートすることが不可欠だ」と確信します。

Mindful Career Partner設立と活動:AI時代のキャリア支援とメンタリング

グローバルビジネスの経験とマインドフルネス・心理カウンセリングの知見を融合させ、2024年に Mindful Career Partner(マインドフル・キャリア・パートナー) を設立。現在はAI時代に求められる「自己効力感」と「自律的キャリア形成」をテーマに、法人契約によるメンタリングや個人向け研修・セミナーを展開しています。

次世代リーダーや経営層を対象としたエグゼクティブメンタリングにも注力。また、日本マイクロソフト社が推進する「Code; Without Barriers」の公式パートナーとして、女性活躍や多様な人材の挑戦を後押しする取り組みをマインドセット支援の面からサポートしています。

※日本マイクロソフトが推進する「Code; Without Barriers in Japan」についてはこちらをご覧ください(弊社のロゴも公式サイトに掲載いただいています)➡ [公式サイトへのリンク]

資格とプライベートプロフィール

17年のイギリス居住経験をもち(2025年時点)、現在は4度目のロンドン在住で2児の母。

資格:BCMA認定キャリアメンター®、JAFA認定マインドフルネスコンサルタント。

>詳しい経歴や想いについては、プロフィールページ にも掲載しています。

VUCA時代を生き抜く「心のOS」戦略

VUCA時代とAI進化がもたらすビジネス環境の変化

VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代に加え、AIの進化が加速する中で、働く人々はこれまで以上に将来のキャリアや役割への不確実性に直面しています。こうした環境は、従業員に「自分の強みをどう活かせばいいのか」「これからのキャリアをどう描けばいいのか」といった不安をもたらしやすくなります。

従業員エンゲージメント低下という企業の課題

その結果として、多くの企業で 従業員エンゲージメントの低下 が課題として浮き彫りになっています。モチベーションの低下や離職意向の増加、生産性の停滞といった形で現れ、とりわけ管理職やリーダー層では「新しい挑戦に踏み出せない」「将来のキャリアを描けない」といった停滞感が広がりやすいのが現状です。

これは制度やスキル研修といった「外側からの支援」だけでは解決が難しく、個人が内面から変化に対応できる心の土台づくりが欠かせません。

心のOSアップデートと自己効力感の重要性

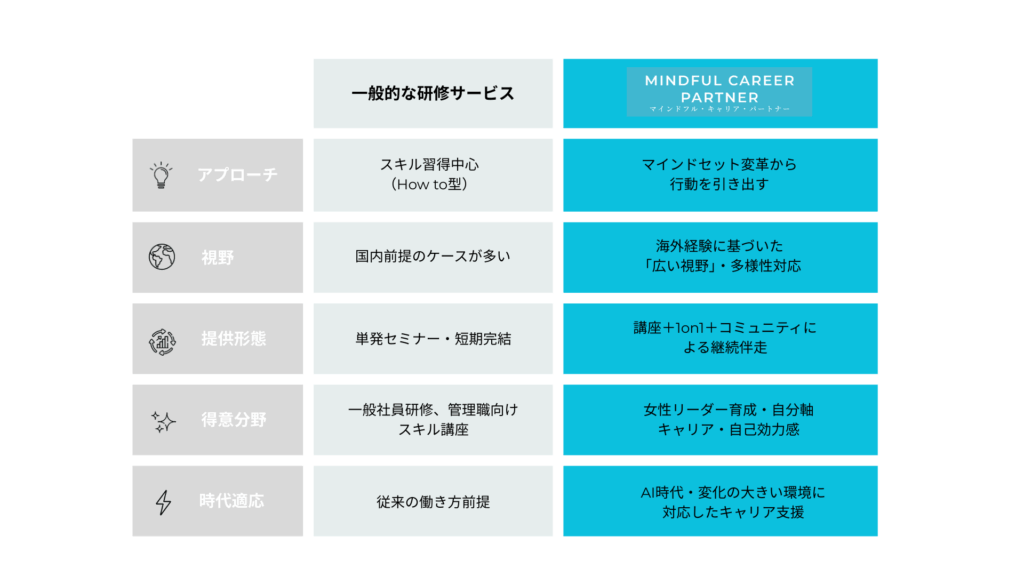

制度やスキル研修だけでは解決できないこの問いに対して、ロンドンを拠点とするグローバル ビジネス&キャリアコンサルタント、藤田怜子氏が、自身の経験に基づく独自のメソッド「心のOSアップデート」で答え続けています。

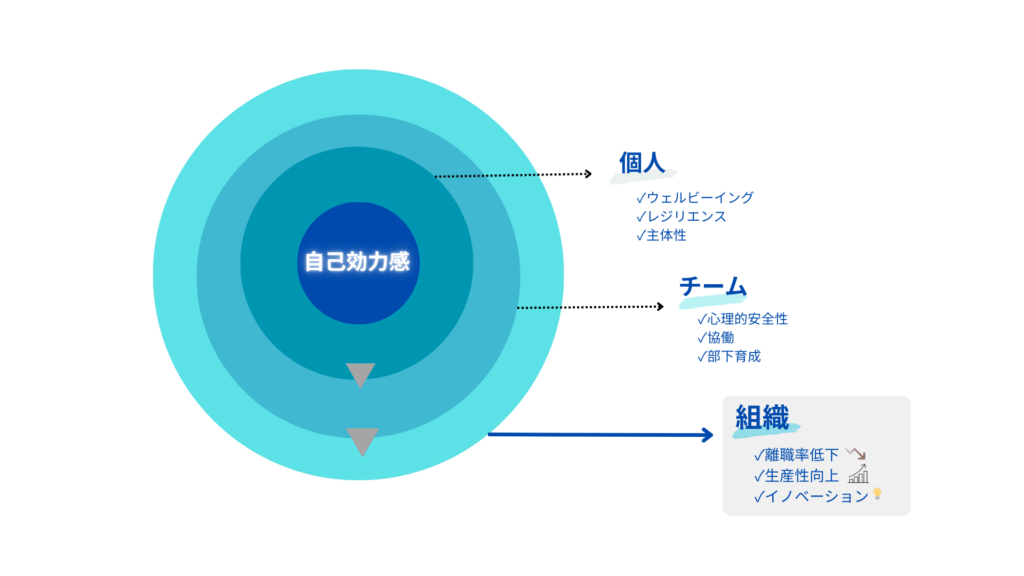

このアプローチは、個人の挑戦を支えるだけでなく、組織全体のエンゲージメントや生産性を高め、企業の持続的成長を支えるうえでも不可欠な視点となります。

実体験から生まれた独自メソッド

ゴールドマン・サックス、ロレアル、LVMHグループを渡り歩いた華やかな経歴の裏で、藤田氏は何に悩み、いかにして乗り越えてきたのでしょうか。

なぜ、一見するとキャリアとは無関係に見える「心のOS」というテーマにたどり着いたのか。そして2025年には日本マイクロソフト社との協業も実現。

今、最も注目される女性起業家の一人である藤田怜子氏に、企業の持続的成長に不可欠な「人的資本経営」の核心について話を伺いました。

変化の時代に必要な「心のOS」とは何か

自己効力感とウェルビーイングを育む、人的資本経営の新基軸

AI時代に必要なのは自己効力感と自律的キャリア

Q:藤田様が提唱されている「心のOSアップデート」は、企業の人的資本経営に深く関わると拝見しました。VUCA時代、AIの進化が叫ばれる中で、なぜ今、組織全体で「心のOS」をアップデートする必要があるのでしょうか。

藤田:

AIの進化によって、これまで人間が担ってきた定型業務は自動化され、より創造的で非定型的な働き方が求められるようになっています。この変化の時代に、個々の従業員が自律的に学び、新たなキャリアを切り拓く力こそが、企業競争力の源泉です。

しかし、どんなに素晴らしいスキルがあっても、その根底にある心の土台、つまり「自分には目標を達成する力がある」と信じられる自己効力感がなければ、挑戦の一歩は踏み出せません。この自己効力感を育むことこそが、個人の成長を促し、ひいては企業の変革を加速させると考えています。

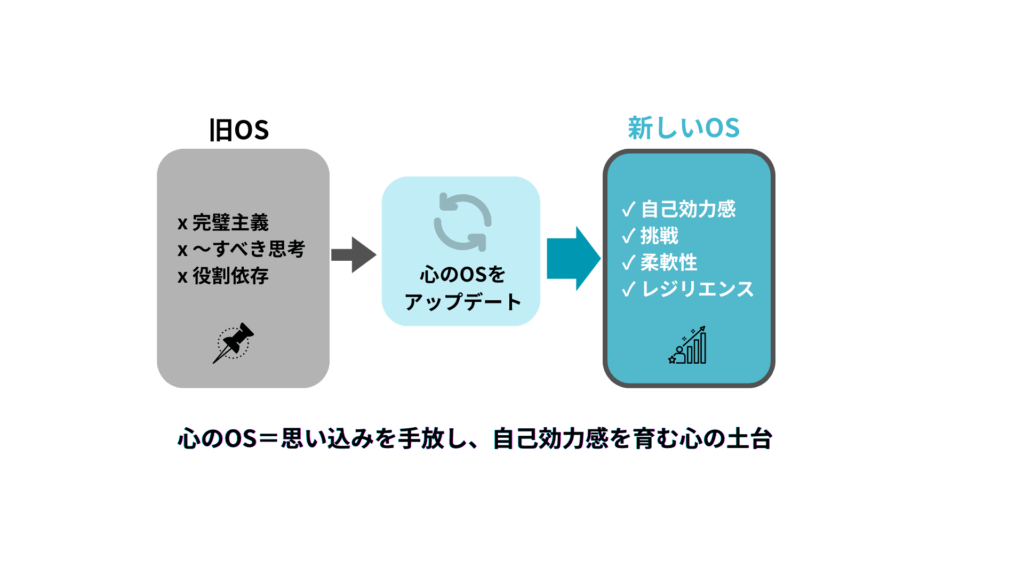

これは、スマートフォンもOSが古いままだと新しいアプリがうまく動かないように、私たちの「心のOS」もアップデートしなければ、環境や状況が変わっても昔の思い込みにとらわれ、不安が生まれてしまうのと同じです。

実体験から確信した「心のOS」の重要性

私自身のキャリアも、この「心のOS」の重要性に気づかされた道のりでした。ゴールドマン・サックスやロレアル、LVMHといった理想の会社で管理職としてキャリアを積み重ねてきましたが、2023年に家族の海外駐在に帯同した際、それまでの肩書きや役割を手放し、家事・育児に専念する中で自分の価値を見失うアイデンティティ・ロスを経験しました。

この時期、私は「完璧主義の自分」という固定概念を手放し、自身の内面と向き合うことを決意。その過程で、どんな環境変化にも対応できる心の土台――すなわち『心のOS』=自分を縛ってきた思い込みや固定概念をアップデートすること――がいかに不可欠であるかを確信しました。私が今提供しているメソッドは、まさにこの実体験から生まれたものです。

キャリアの転機が導いた『心のOS』変革ストーリー

参加者一人ひとりの「自己効力感」をどう育むのか

自己効力感を育むための独自プログラムと7つのステップ

Q:御社のプログラムは、マインドフルネスや心理カウンセリングの知見を取り入れていると伺っていますが、多様な背景を持つ研修参加者に対し、個々の「自己効力感」を育むために、具体的にどのような工夫をされていますか?

藤田:

まず、参加者一人ひとりが自身の強みや価値観を深く内観し、「自分自身が直面している課題」を題材に取り組める点が特長です。共通テーマを扱うのではなく、あくまで自分ごととして考えることで、気づきが行動に直結しやすくなります。

また、独自に開発したワークシートを用いて課題を整理しながら進めるため、感覚的な学びにとどまらず、翌日から実践できる具体的なアクションプランへと落とし込むことができます。

プログラム全体は「自己効力感を育むための独自の7つのステップ」で構成されており、参加者はその道筋を追体験することで「できる」という実感を自然に積み重ねることが可能です。

さらに、内観内容をグループで発表・共有し、相互にフィードバックするプロセスを取り入れています。これにより「自分にもできる」という自己効力感が高まり、同時に組織における心理的安全性の向上にもつながります。安心して意見を表明できる風土が育まれることで、個人のウェルビーイングだけでなく、組織全体の持続的な成長にも寄与すると考えています。

プログラムによってどのような変化が起きるのか

Q:御社の支援を通じて、実際に変化を遂げた具体的な事例はありますか?

藤田:

はい。例えば、ある女性管理職の方は、私との個別セッションを受けた翌日、「管理職として新しいプロジェクトに挑戦したい」と上司に伝えられました。それまで漠然とした不安から現状維持を選んでいましたが、心の土台を整えることで自分の本当の想いに気づき、行動に移すことができたのです。

また、部長級の方で、同僚との人間関係に悩み「会社を辞めようか」とまで思い詰めていた方がいらっしゃいました。セッションを通じて価値観やタイプの違いを受けとめる視点を学んだことで、ご自身の心が楽になり、周囲からも「劇的に変わった」と言われるほど関係性が改善。結果的に退職を思いとどまり、むしろ前向きに活躍されるようになりました。

このように、個人の意識変革は、新しい挑戦や離職防止といった形で具体的な行動に結びつき、結果的に企業の人的資本経営に直結する効果があると感じています。

参加者の声・導入事例

本記事でご紹介した以外にも、多くの方が「自己効力感の高まり」や「キャリアへの前向きな変化」を実感されています。

👉 詳しい参加者の声は、参加者の声ページ に掲載しています。

外部メンターがもたらす価値とは

Q:外部メンターとして企業に関わることは、組織にどんなメリットをもたらしますか。

藤田:

最大のメリットは、社内リソースでは手が届きにくい、個別かつ専門的なサポートを効率的に導入できることです。

特にリーダー層は、社内では人間関係や評価への影響を恐れて本音で相談しにくいケースが多々あります。社外のメンターだからこそ、守秘義務のもとで安心して相談でき、客観的な視点を得ることができます。

実は私自身も、管理職として大きな責任を担う一方で、弱音を吐く場がなく、常に「強くあらねば」と思い込み、孤独感を抱えていた時期がありました。そのとき外部のメンターに相談することで、初めて本音を話せ、客観的な視点を得て心が軽くなった経験があります。

だからこそ、今の私の活動では「社内にはない安心できる対話の場」を提供することに大きな意味があると感じています。こうした1対1のサポートで不安を払拭できるからこそ、リーダーが自信を取り戻し、組織を牽引する本来の役割に集中できるのです。

日本企業における課題と可能性

日本企業の現状と欧州との比較から見える課題

Q:日本の女性管理職比率や賃金格差のデータを見ると、欧州に比べて遅れを取っているのが現状です。この現状をどのように捉えていらっしゃいますか。

藤田:

数字だけを見ると、日本はまだ道半ばであると痛感します。

しかし、私はこの現状を「伸びしろ」として前向きに捉えています。

私が15年以上生活してきた英国では、育児や家事が「女性の責任」という前提はなく、夫婦で分担するのが一般的です。フレキシブルワークやジョブシェアといった制度も整っており、社会全体の仕組みが女性のキャリア継続を大きく後押ししています。

OECDの試算によれば、男女格差を解消することで2060年までにOECD加盟国のGDPを平均で9.2%押し上げられると期待されています(出典:OECD「Gender equality」)。これは、日本経済にとっても大きな可能性です。

制度整備だけでは足りない“意識のアップデート”

ただし、制度や数字だけでは十分ではありません。私自身も管理職として「仕事も育児も完璧にこなさねば」と自分を追い込み、心身のバランスを崩しかけた経験があります。この背景には、「女性だから」「母親だから」といった固定観念が強く影響していました。

だからこそ、制度の整備に加え、従業員一人ひとりの「意識のアップデート」が欠かせないと感じています。キャリアに不安を抱く女性が「私にはできる」と信じられる自己効力感を育むこと、それが日本におけるダイバーシティ推進の基盤になると考えています。

プログラム導入のステップ

ヒアリングから効果測定までの導入ステップ

Q:貴社のプログラムを導入する際、企業は具体的にどのようなステップを踏むことになりますか?

藤田:

まず、企業の人事・D&I担当者様や経営層の方々と、貴社が抱える課題や目指す目標について丁寧にヒアリングさせていただきます。

その上で、個別(1対1)やグループでのメンタリングセッション、研修・講演など、目的や対象層に応じて最適な形式にカスタマイズしてご提案します。

プログラム実施後は、アンケートや1対1の振り返りを通じて、参加者のマインドセットの変化を測定し、今後の改善策を共に検討します。

👉 「法人向け研修・メンタリングの詳細は、サービス紹介ページ をご覧ください。」

「心のOSアップデート」をどう数値化・可視化するか

自己効力感や心理的安全性を可視化する具体的な指標

Q:「心のOSアップデート」という無形の成果を、企業としてどのように数値化・可視化できるとお考えですか?

藤田:

離職率や従業員エンゲージメントスコアといった指標が有効です。当社のプログラムは、従業員の「自己効力感」や「ウェルビーイング」を高めることに焦点を当てているため、プログラム前後でアンケートや1対1のフィードバックを実施し、数値化していきます。

例えば、次のような項目を組み合わせることで、成果を数値として可視化することが可能です。

- 「新しい挑戦に取り組む自信がある」など、自己効力感に関する質問へのスコア変化

- 「職場で安心して意見を言える」といった心理的安全性の指標

- 離職意向やモチベーションに関する項目

これにより、定性的な変化を定量的に捉え、人的資本経営に資するエビデンスとして活用いただけます。

人的資本経営への貢献

エンゲージメントと生産性向上

Q:御社の支援は、企業の人的資本経営にどう貢献するとお考えですか?

藤田:

当社の支援は、「女性の労働参加が停滞する日本経済」における大きな成長の可能性を秘めています。企業の人的資本経営において「心のOS」をアップデートすることは、制度の整備だけでは解決できない本質的な課題にアプローチする、最も重要な投資だといえます。

従業員のウェルビーイングや自己肯定感を高めることで、エンゲージメントと生産性を向上させ、結果として企業の持続的な成長とイノベーション創出に貢献できると考えています。

従来の人的資本経営では解決できなかった課題

制度や研修だけでは解決できない“内面の課題”

Q:なぜ、これまでの人的資本経営では課題が解決しなかったのでしょうか。

藤田:

従来の人的資本経営は、スキルや知識をインプットする「研修」、評価や福利厚生といった「制度整備」など、いわゆる「ハード面」への投資に焦点が当てられてきました。

しかし、どれだけ優れた制度を導入しても、従業員のエンゲージメントや生産性が根本的に改善しないという課題に多くの企業が直面しています。

これは、個人の内面に存在する「心のOS」が見過ごされてきたためです。

例えば、

- 「新しい挑戦への一歩が踏み出せない」

- 「上司に本音を言えない」

といった、個人のマインドセットや自己肯定感の低さが原因で、せっかくの制度やスキルが活かされずにいるのです。

当社のプログラムは、この見過ごされてきた “無形の資産” に特化します。表面的なスキルではなく、従業員一人ひとりの「心のOS」をアップデートすることで、自律的に挑戦し、本来の能力を発揮できる状態へと導きます。

この「内面の変化」に焦点を当てるアプローチこそが、従来の制度や研修だけでは解決できなかった課題を乗り越え、企業の持続的な成長を可能にするカギなのです。

経営者・人事担当者・自治体へのメッセージ

無形資産への投資がAI時代の競争力を生む

Q:最後に、企業の経営者や人事担当者、そして自治体の皆様に向けて、メッセージをお願いします。

藤田:

AI時代における「人的資本経営」とは、スキルや知識といった目に見える能力だけでなく、従業員のウェルビーイングや自己効力感といった無形の資産に投資することです。

米国や英国では、社内外のメンタリング制度やメンタルウェルビーイングへの投資がすでに普及し、人材定着や生産性向上に貢献しています。

日本企業も、今だからこそグローバルスタンダードを意識し、こうした「見えにくい資産」への投資が今後の競争力を生む鍵になると考えています。

お問い合わせ

Mindful Career Partner

代表:藤田怜子

- ホームページ(会社概要・サービス全般):http://www.mindfulcareerpartner.com

- 講座専用ページ(自己効力感プログラムの詳細・お申込み):https://mindfulcareerpartner.com/lp/self-efficacy/

- メール:info@mindfulcareerpartner.com

※インタビュー記事PDFはこちら

※本記事のデザイン版はこちら【法人向け】 インタビュー記事 Vol 1 (Canva版)

コメント